從競技角度看,中國乒乓球運動取得了很好的成績。從日常生活看,乒乓球有其獨特的根脈,那便是城市微小文化細胞的傳播境況。生發在上海街頭巷尾的弄堂乒乓球即是如此。上海力量的蓬勃興起印證著這座城市與乒乓球運動的共生關係,也昭示著乒乓球在市井坊間的旺盛生命力。

誕生在特殊語境中的弄堂乒乓球

任何體育運動都有典型性和非典型性兩種形態。弄堂乒乓球是乒乓球運動的一種常見的異態化形式,其最初的產生與發展與近代上海的城市語境有關。曾經外僑體育純粹為僑界的活動。但是,外僑體育也對上海近代體育的發展起到了介紹和示範作用。進入20世紀之後,外僑和華人接觸增多,上海的工商界和學界青年從外僑體育中耳濡目染,逐漸認識到一些運動項目的價值,使之向華人社會蔓延,華人的體育意識逐漸覺醒。20世紀初,“上海的日僑已流行乒乓運動,特別是虹口一帶的日本僑校和工廠最先開展此項活動。1904年上海文具商從日本販來乒乓器具後,這項活動才在中小學生間傳開,此後在日僑直接參與下,上海的乒乓球賽較活躍。”上世紀三四十年代是近代上海乒乓球運動的全盛期,各行各業都組織起乒乓球隊。“乒乓球運動的理念很快深入人心,得風氣之先的上海,不但成為最早傳播乒乓球運動的城市,也成了乒乓球運動發展最快的地方。在上海狹窄的弄堂裏,孩子們最先開始玩起了乒乓球,”弄堂乒乓球由此得來。

1938年弄堂裏打乒乓球的少年。圖片來源:《老上海風情錄(四)體壇回眸卷》

已有史料中未見僑民參與弄堂乒乓球的記載,結合外僑從事文化娛樂活動的習慣和體育場所的設置,大致可以推斷,是居住在弄堂裏的華人群體創設了弄堂乒乓球這一運動。外僑體育與教會學校或青年會的體育則是近代上海乒乓球運動的傳播媒介。這項運動在中小學生中迅速流行。史料顯示,翁子瑜是較早的一位弄堂乒乓球運動目擊者,這次經曆也是促成友邦乒乓球隊成立的誘因之一。事情發生在1933年前後,“記得在八九年前的某一個下午在寓所的弄裏,看見許多孩子們在玩乒乓,可是這一次,特別在我的意念上留下了特殊的影像,這是那麽簡單而輕便的運動!於是好奇地試了試,興趣就這樣地引起了,當我把這樣玩意兒發展到公司裏去的時候,意外地引起了許多同事們的注意,於是每在工作之餘,在寫字台上乒乓乒乓地打起來。球藝的進步,使91免费版黄色视频感覺到需要一個標準的台子和場地,乒乓隊就這樣組織起來了。”如翁子瑜親眼所見,少年兒童是弄堂乒乓球活動的主要參與者。中華人民共和國成立前,孩提時代的周濟諍、孫梅英、王傳耀、楊瑞華、徐寅生、張燮林、薛偉初、傅其芳、白先勇等人都在弄堂裏打過乒乓球。

典型的乒乓球運動通常在規範化場所進行,如商業化的乒乓球俱樂部、學校的乒乓球訓練館,弄堂乒乓球則不然。弄堂住宅或房屋間隙形成的通道構成了弄堂乒乓球的活動地點。相較正規化的乒乓球比賽,弄堂乒乓球最突出的變化即體現在運動場景上。鮑明曉對體育場景的含義做過深入解讀,“所謂的體育場景並非物理空間的運動場所,而是從消費者視角重新定義的運動場域,是靈動的藝術空間,是基於移動數字技術的交互娛樂平台,是運動社群亞文化認同與表達、分享與交流的媒介,是產品的調性、服務的品質,是運動消費情境下多業態內耦合的商業模式。”以時下的眼光看,弄堂乒乓球顯然不屬於此類範疇,而在缺乏必要的身體活動空間的語境下,居民將弄堂場景打造成乒乓球運動空間的舉動的確為物理空間意義上的都市娛樂的場景化再造。弄堂空間的額外的體育功能得以確立。弄堂住宅、弄堂小學、弄堂工廠、馬路菜場、弄堂裏的“少年之家”和“向陽院”都成了弄堂乒乓球的運動場景。從而,弄堂中衍生出家庭體育、社區體育、學校體育、工間體育、菜場體育等多元化形態。

與正規的乒乓球館相比,弄堂空間狹小,設施和器材原始、簡易,環境也相對繁雜,弄堂乒乓球正是在這樣的環境中孕育而生。娛樂化是弄堂乒乓球場景的一大特點。金老伯是共和國同齡人,他曾對筆者講起幼年接觸乒乓球運動的經曆。“1959年以後,乒乓球一下子成為那個(家喻戶曉的項目)。因為容國團拿的世界冠軍不僅僅是乒乓球世界冠軍,也是中國體育界的第一個世界冠軍。91免费版黄色视频都是59年興起來打的,沒有台子的就創造台子打,大大小小的,就‘滴篤滴篤滴篤’在那兒打。到處找台子,看到一個正式的乒乓台高興得不得了。課桌啊什麽東西、台子,家裏門板都可以打。那是那個特殊的時代的特殊的情況。”對孩童而言,弄堂就是他們與玩伴進行乒乓比拚的戰場。孩童自搭球台的過程即為弄堂乒乓球場景的創造過程。地板和牆壁是最初級的弄堂球台,鋪板、門板、菜板、課桌、餐桌、洗衣板都能用來充當台麵,連同五花八門的乒乓球、乒乓球拍和球網等裝置構成了運動場景中的核心要素。

孩童正在弄堂裏搭建簡易乒乓台。圖片來源:戴敦邦作品

作為一種非典型性體育項目,弄堂乒乓球充滿了自願性、自發性和隨機性元素。課間、課後和節假日是孩童參與弄堂乒乓球活動的主要時段。乒乓球愛好者聚在一起,或是單人比拚,或是團隊作戰。其共性在於自我組織、自我管理。據上世紀80年代末成長於“兩灣一宅”地區的嚴先生回憶:“那時候住在弄堂裏,相對來說人和人的距離沒有那麽遠。91免费版黄色视频小時候也沒有手機,(想)找小朋友玩就是弄堂裏麵轉一圈,然後喊一聲,大家都下來了。一般通訊就是靠吼。比如說我今天想去打乒乓,我隻要在那個弄堂裏轉一圈,然後吼兩句,到誰家門口吼兩嗓子,差不多(轉)一圈(挨家喊一遍)人就齊了。”弄堂裏的小夥伴組成了一個臨時性的體育組織。區別於競技乒乓球後備人才培養的金字塔模式,該組織可以自我生成、自我延續。同時,在弄堂乒乓球活動中,人員可以隨時加入與退出,競賽規則也因人數多寡、時間長短、空間大小等因素隨機改變。比賽時,“運動員”與“裁判員”的身份時時轉換,無不體現出係統的動態化運轉過程。可以說,在多數情況下,弄堂乒乓球活動就是一種自組織的運動實踐。

1994年,孩童在板凳和木板搭造的簡易球台上打乒乓。陸傑 圖

弄堂居民對生活空間的休閑化改造

乒乓球運動與弄堂的適配性很高。一方麵,這項運動不需要很大的場地和過多經費,實施方便。同時,弄堂裏的生活設施可以為乒乓球愛好者提供自然資源,被用作乒乓球器材的替代品。另一方麵,乒乓球運動精致而微妙,運動量可大可小,在弄堂內玩耍時對環境的破壞度低,對孩童的傷害危險性也小。“91免费版黄色视频那時候弄堂裏(恰好)有一塊空地,(所以)91免费版黄色视频既會踢足球,也會打乒乓。有時候踢球會踢到人家家裏或者屋頂上去,要是把人家玻璃給打碎了還得賠。而且有時候會摔倒、擦傷,嚴重的(一次)是有小朋友踢(球)的(時候)摔骨折了,因為這種比賽對抗性比較強。但是打乒乓的時候沒有(受過)什麽傷害,隔網嘛,相對安全。”弄堂乒乓球的優勢在此得以顯示。然而,弄堂裏缺少活動場地的情況居多,在弄內打乒乓球難免會造成交通不便,可能招致鄰居反感。上世紀50年代中期以來在蘇州河畔長大的薑先生有過類似經曆。當時,家裏的客堂間和屋外的過道都是他打乒乓球的好地方。“91免费版黄色视频這個房子緊靠著蘇州河的邊上,不是太規則。像我家後門的弄堂,就大概可以一個人推一輛自行車通過,等於是一個很窄的縫。在這裏麵打乒乓的話有時候要影響人家走(路)的,而且有的人(還要)在這裏洗菜、生爐子什麽的。路過的大人會對91免费版黄色视频說‘別玩了,91免费版黄色视频都下班了,別擋路’。有時候還會給人家罵的。”由此可見,弄堂乒乓球的弊端也很明顯。有限的弄堂空間與孩童旺盛的體育訴求間的矛盾很難徹底解決。

1988年,孩童在臨時搭建的簡易球台上打乒乓。Ronald C. Modra 圖

弄堂乒乓球活動是弄堂住戶在閑暇時刻的特定之舉,其行為除受環境所迫外,亦受主觀驅使。上海曾是全國住房嚴重困難地區。起源於19世紀70年代初的石庫門建築構成了上海人的主要居住場所,容納過超六成的上海居民。其獨特的房屋結構造就了老上海人的生活方式與家家戶戶間的關係,鄰裏之間既有環境所逼之下在公共空間寸土必爭的意識,又遵守著自然形成的契約觀念。如何在彈丸之地讓空間利用最大化、人際關係摩擦係數最小化是每位居民都需懂得的生活哲學。弄堂居民有過在室內打乒乓球的嚐試。顧女士幼年時期住在黃浦區金陵路的卜鄰裏,在她印象中,“家裏麵很小,我哥哥、我,還有我的爺爺奶奶,都住在一間房間裏。最主要的家具就是床和餐桌,沒有書桌(可以)用來做作業的。”舊式裏弄住宅的擁擠程度可見一斑。“我記得我哥哥他打乒乓要麽對著牆壁打,要麽對著鏡子打,有時候還把餐桌當球台,當中拿一個鉛筆盒或者其他東西當網。不過對著鏡子打是會被大人罵的。”在房屋內打乒乓球具有一定可行性,但是空間過於局促,施展不開,稍有不慎還會殃及家中物品,造成財產損失。逼仄的空間迫使弄堂居民發揮想象,將原本屬於室內的乒乓球運動轉移到室外進行。

在廣闊的外部空間中,人的視覺和聽覺能接收各種信息的刺激,自身的感知、理解、想象和情感等都能夠變得活躍起來,促成創造性活動的展開。室外化的弄堂乒乓球由此誕生。它在這片狹窄的地域空間生長起來,成為弄堂居民日常生活的一部分。上世紀80年代後期,陸先生在閘北區(今靜安區)安慶路的春暉裏參與過乒乓運動。“(弄堂裏的小夥伴)大家都(對乒乓球)比較感興趣,但是基本上就是幾個來回,打著玩基本沒有問題。而且有時候就(提前)說好了,咱們就吊著玩,不要扣(殺)什麽的。那個時候純粹是娛樂,不牽涉任何東西,也沒有練的概念,就是玩,因為91免费版黄色视频不是體校(出身),也不是專業的那種進培訓班培訓乒乓的,就覺得好玩。”天性使然,孩童在玩耍中習得了技能與知識。“大家都是娛樂,聊勝於無,因為當時你知道條件比較艱苦,手機、電腦、平板什麽都沒有,有一個收音機就已經很好了,看看書,然後就是在弄堂裏玩遊戲。除了(跳)橡皮筋我不會,別的基本都玩過,因為當時沒有別的東西可玩。”娛樂方式的單一使得乒乓球運動成了住在弄堂裏的孩子們的一項主要遊戲活動。

強大的遊戲精神和主觀意願,是驅使弄堂孩童參與乒乓球運動的主要動機。事實上,人的行為動機十分複雜,受到多重因素影響。需求與動機密不可分,“當需求指向某種特定的目標,即當人的欲望與客觀世界中的具體對象建立了心理聯係的時候,其就轉變為行動的動機。”弄堂乒乓球親曆者所言之“玩”的背後,即意味著一種內在性需求和意誌的自覺能動性。尚未得到滿足的需求,正是激發弄堂居民實施弄堂乒乓球這一體育行為的根源。上世紀90年代就讀於顧家弄小學的韓女士幼年曾在弄堂苦練乒乓,這段經曆令她記憶猶新。“我小時候生長在黃浦區,因為這個區是在上海的市中心嘛,當時很多政策的下達或者是發展,它都走在前麵。我小時候印象就很深,當時小學、幼兒園期間就有那種類似於全民打乒乓(的氛圍)。好像學校都會要求你買一個乒乓板,91免费版黄色视频在學校裏麵就會(學),到了暑假或者周末也會在弄堂裏打。當時打乒乓球特別流行,就感覺好像你不會就會被人嘲笑一樣。我當時就是在弄堂裏麵不怎麽會,後來我爸爸就教我嘛,他說你就對著牆打就好了,對著牆練習。”為了不被同伴嘲笑,韓女士沒少利用節假日時間在弄堂裏揮拍訓練。自覺性、自發性、自願性仍屬弄堂乒乓球參與者的主要特征。

弄堂乒乓球營造的微觀城市風俗

弄堂乒乓球孕育於半開放的居住環境之中。除卻居民自發參與外,亦不乏有組織的弄堂乒乓球活動。其中以弄堂運動會乒乓球比賽為代表。它是城市更新語境下部分社區對弄堂乒乓球風俗的一種複原性探索。20世紀80年代中期起,上海開啟了一場“住宅革命”。高樓大廈平地而起,弄堂作為民居的主導地位逐漸被公寓構成的“新村”與住宅“小區”所取代。這是由於“上海土地相對緊張,建造能容納相對較多人群的高樓大廈是城市建設不能回避的問題。”遷居後,市民的生活條件得到了明顯改善,在弄堂住宅中形成的生活習俗卻日漸式微。金先生的童年生活在虹口區的四川北路一帶。“91免费版黄色视频(以前)住的基本上都是祖輩的房子,都是爺爺奶奶或者外公外婆那個年代留下來的。所以等於91免费版黄色视频的父母跟91免费版黄色视频的居住環境一樣,都是在弄堂裏,他們也都打(乒乓)。91免费版黄色视频打得沒有91免费版黄色视频的爸爸媽媽那一代好,他們更加普及,像這種阿姨、爺叔六十歲、七十歲的有很多打得都很好。後來有些條件好的(就開始搬走了)嘛,一種是單位分房,單位分房是比較早的,然後到了90年代後期開始有些條件比較好的就自己買商品房,搬到商品房裏去,基本上都是這樣。所以91免费版黄色视频這一代人住房條件應該說變化蠻大的……而且隨著弄堂慢慢消失了,很多小朋友都不玩(乒乓球)了,現在你看像91免费版黄色视频的孩子這一代會打乒乓的就很少。基本上都是籃球、排球,乒乓很少有人打,乒乓比賽他們也不太有興趣看。”層出不窮的新興娛樂給成長中的少年兒童帶來更多選擇,乒乓球運動的關注度、參與度大打折扣,流傳已久的弄堂乒乓遊戲熱度漸失,麵臨淘汰。盡管如此,仍有部分中老年人保持著打乒乓球的習慣。1988年起,承興小區(原承興裏)開始舉辦弄堂運動會,其中,乒乓球比賽受到了廣大居民的熱烈歡迎。

改良後的弄堂乒乓球比賽在豐富社區居民文化生活、推動社區精神文明建設方麵發揮了重要作用。如四明體育弄、承興健身弄舉辦的乒乓賽。承興健身弄是黃河路上典型的石庫門弄堂,主弄有4米寬、158.5米長。2009年11月,陳正寶記錄下了承興小區弄堂運動會乒乓球比賽的瞬間。弄堂裏掛起一張殷紅的帷幔,白底紅字的橫幅上寫有“全民健身迎世博,家家戶戶齊運動”幾個大字。“乒乓對抗是弄堂運動會的‘傳統節目’。盡管比賽記分牌很簡陋,隻是在硬紙板上夾兩疊手寫數字的白紙,但是公平競爭的體育精神卻不容忽視,脖子上掛著證件的裁判一絲不苟核對參賽名單。簇新的標準比賽用球台,是黃浦區體育局前天為承興居委的乒乓愛好者們更新的。畫麵中的男子是乒乓對抗項目的冠軍、60歲的居民朱德忠,球台對麵的女中豪傑,其實就是老朱的妻子袁先慰。妻子撿球的空當,老朱靦腆地回頭一笑,不過,就算是夫妻對壘,丈夫最終也毫不手軟地過關斬將。”如今,上海體育場地設施日益豐富,乒乓球館隨處可及,市民參與乒乓活動的動機也在發生變化。“在物質匱乏,人們為衣食日夜操勞的年代,乒乓球隻是孩子的娛樂;當衣食無憂,人們日益關心自身健康的時候,乒乓球成了全民健身的方式。”這也凸顯了社區乒乓球比賽的另一重意義。

2009年承興小區弄堂運動會乒乓球比賽。陳正寶 圖

狹小空間的乒乓球運動嵌入了居民的精神世界,構成幾代上海人的集體記憶。哈布瓦赫曾強調記憶的公眾性與集體性。他認為“集體記憶具有雙重性質——既是一種物質客體、物質現實,比如一尊雕像、一座紀念碑、空間中的一個地點,又是一種象征符號,或某種具有精神含義的東西,某種附著於並被強加在這種物質現實之上的為群體共享的東西。”從這個意義上來看,有關弄堂乒乓球的記憶,仍在通過文字、圖像、場所、雕塑、工藝美術作品等形式表達出來並不斷強化。如國際乒聯博物館和中國乒乓球博物館的弄堂乒乓球雕塑,長白新村228街坊和北外灘來福士廣場裏的水泥乒乓球台,這些物質載體所建構的記憶框架讓弄堂居民產生一種“現實感”,延續了市民的體育記憶,重構了都市休閑的時空秩序,最終實現公共情感的共建與共享。

弄堂乒乓球帶有濃厚的海派風味和地域特點。從本身的特征來看,乒乓球運動在所有球類項目中回球頻率最高、速度最快,它需要參與者反應能力強、靈敏度高,而上海人恰好具有這些特點。獨特的生活環境塑造了上海人的文化特質,沈嘉祿將其總結為“石庫門性格。”弄堂乒乓球風俗正是在半開放的居住環境中孕育而生,後又代代流傳,構成了海派體育的一個標誌性的文化符號。弄堂居民在打球時不經意間使用的洋涇浜體育英語更增添了弄堂乒乓球的海派氣息。徐寅生為早期弄堂乒乓球運動的受益者之一,他憑借著“野路子”打法的啟蒙訓練與探索鑽研,摸索出了一條與眾不同的新路。“上海人有個特點,就是會動腦筋,講究變化,也很靈巧。不那麽中規中矩,常常是東一榔頭西一棒,反而能夠出奇製勝。”在弄堂裏玩出的“正手奔球”(正手側上旋急球)技術,就成了他在國際大賽中克敵製勝的“殺手鐧”。

有人說,“上海弄堂是海派體育的發源地。”的確如此,足球、籃球、排球、乒乓球、羽毛球、壘球、拳擊、摔跤、田徑、象棋、輪滑、太極拳、廣播體操等都曾在弄堂占有一席之地,而最易實現且受歡迎程度最高、影響力最大的當屬弄堂乒乓球。“即便如今的城市早就變身高樓林立的摩登都市,最能彰顯上海乒乓球情結的道具卻依然是弄堂。”就弄堂乒乓球而言,上海自有其特殊性,不僅在於上海的弄堂乒乓球開始得最早,持續時間最長,還在於從上海弄堂裏走出的乒乓球世界冠軍最多。從中華人民共和國成立後的第一代國手算起,一直到丁鬆、王勵勤這一代上海籍乒乓球運動員幾乎都有過弄堂乒乓經曆。曹燕華坦言,“以前曾有一大批從弄堂的地上、家中的桌椅板凳上起步的世界冠軍……尤其是五十、六十、七十年代乒乓狂潮中出生的人大多都有一段乒乓運動史。”他們在簡易的弄堂球台上練就了最初的球感與手感。往昔的弄堂小學——巨鹿路一小更被稱作“世界冠軍的搖籃”,這裏曾經為中國乒乓球隊培養輸送了14位國手和上百名省、市級運動員。該校利用“五塊板”(菜板、地板、門板、鋪板、洗衣板)組織開展群眾性乒乓球運動的事跡也被傳為佳話。

巨鹿路一小的學生利用門板打乒乓。圖片來源:《上海乒乓球運動紀事錄:1949—2024上》

從上海弄堂居民的休閑活動內容來看,弄堂乒乓球經曆了從邊緣到中心再到半邊緣甚至瀕於淘汰的地位變化,反映了新舊事物的更替原理與城市社會的運行發展規律。其發展樣態及規模與城市化水平息息相關。20世紀30年代的上海被定義為摩登上海,始有出現的弄堂乒乓球活動堪稱新潮體育的平民化“替身”。

中華人民共和國成立後,在國家尚未提倡“國球兩進”時,上海的弄堂已經遍布居民自製的“乒乓台”,融入弄堂百姓的日常生活。弄堂乒乓球也隨著城市工業化的加速推進迎來高潮,其範圍與影響力達到巔峰。90年代以來,上海麵臨著城市的更新建設與老舊弄堂的大規模拆遷、改造,流傳已久的弄堂乒乓球習俗無可避免地走向衰落,這也是上海人的生活方式不斷走向都市化、現代化過程中所出現的必然結果。昔日的弄堂乒乓球風貌化作城市遺產以及老上海人心中的複雜情感記憶,成為今人回首上海城市變遷的獨特樣本。

本文作者趙建雯係上海體育大學經濟管理學院博士研究生;路雲亭係上海體育大學新聞與傳播學院教授。原標題為《市井體育:上海弄堂乒乓球風俗的淵源與流變(1933—2010年)》,有刪減,詳見於《上海地方誌》2025年第3期。

來源:《上海地方誌》編輯部

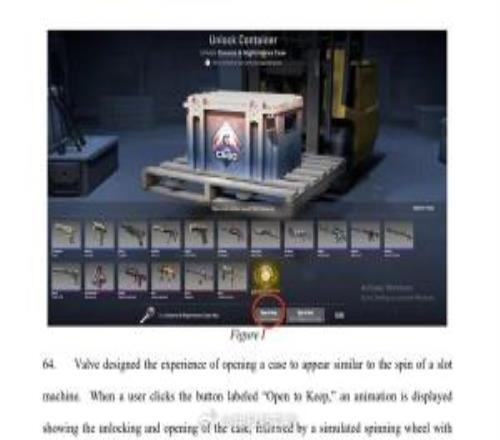

尷尬!紐約起訴《CS2》等涉電子賭博:意外曝光法院用盜版Windows

尷尬!紐約起訴《CS2》等涉電子賭博:意外曝光法院用盜版Windows

體育資訊2月26日稱 美國紐約檢察署對Valve提起起訴,指控其《CS2》等遊戲中的...

2026-02-26 什麽鬼公主BUG!佛耶戈變身星守卡莎後使用E能讓自己無限變粉

什麽鬼公主BUG!佛耶戈變身星守卡莎後使用E能讓自己無限變粉

體育資訊2月26日稱 什麽鬼公主BUG!佛耶戈變身星守卡莎後使用E能讓自己無限變粉...

2026-02-26 eStar全力發揮拿下EDG成功保留晉級希望eStar31EDG

eStar全力發揮拿下EDG成功保留晉級希望eStar31EDG

體育資訊2月26日稱 2026KPL春季賽本場比賽是由上海EDG.M對陣到武漢eStarPro!第...

2026-02-26 上單差距!聖槍哥上單狼母毫無作用全場戰績040!

上單差距!聖槍哥上單狼母毫無作用全場戰績040!

體育資訊2月26日稱 在今日的LPL第一賽段季後賽JDG對陣AL的第三局比賽上,聖槍哥...

2026-02-26 Tian:到底是誰一直在傳我去JDG啊能辟個謠嗎

Tian:到底是誰一直在傳我去JDG啊能辟個謠嗎

體育資訊2月26日稱 Tian直播看LPL季後賽,談去JDG的流言:到底是誰一直在傳我去JD...

2026-02-26